Les Bienfaits de la Méditation de Pleine Conscience

La méditation de pleine conscience consiste à porter une attention bienveillante et sans jugement au moment présent. Elle se pratique en focalisant son attention sur la respiration, les sensations corporelles ou les pensées qui émergent, sans s’y attacher ni les repousser. Ses bienfaits sont nombreux : La pleine conscience réduit le taux de cortisol (hormone du stress), ce qui réduit l’anxiété et la tension accumulées. La pleine conscience active le système nerveux parasympathique, ce qui favorise la relaxation, ralentit le rythme cardiaque et aide le corps à retrouver un état de calme. (Voir la Théorie Polyvagale) La pleine conscience améliore la gestion des émotions : la pratique méditative permet d’apprendre à mieux reconnaître ses émotions, à les laisser être sans tenter ni de s’y accrocher ni de les chasser. Elle permet ainsi de développer la capacité à prendre du recul par rapport aux émotions difficiles et de les laisser se dissiper d’elles-mêmes. La pleine conscience diminue l’anxiété et les ruminations. En se focalisant sur le moment présent, nous prenons congés de nos pensées et émotions liées au passé et au future. Ceci réduit les effets des pensées négatives et les préoccupations excessives. La pleine conscience améliore le sommeil. En réduisant le stress et en limitant les effets anxiogènes des pensées négatives (qui perturbent le sommeil), la méditation de pleine conscience favorise un endormissement plus rapide et un sommeil plus profond. Enfin, la pleine conscience renforce la résilience. Avec une pratique régulière, la pleine conscience permet de développer notre capacité à mieux faire face aux situations stressantes et à adopter une perspective plus calme et équilibrée. La pleine conscience modifie la structure et le fonctionnement du cerveau. Sur le plan cérébral, de nombreuses études en Neurosciences montrent que la méditation de pleine conscience modifie la structure du cerveau, et ses activations fonctionnelles mesurées en imagerie par résonance magnétique (IRMf). D’une manière générale, elle renforce le cortex préfrontal (associé à la concentration et à la prise de décision et les fonctions exécutives, voir CE POST) tout en réduisant l’activation de l’amygdale, qui est le siège de la gestion du stress et des émotions désagréables comme la colère ou la peur. La pleine conscience préconisée par les professionnels de la santé mentale. La pleine conscience est de plus en plus intégrée aux traitements psychothérapeutiques en tant que compétence favorisant la régulation émotionnelle. Accessible à tous, elle ne demande que quelques minutes par jour pour commencer à en ressentir les effets. Ainsi, une étude en IRMf a montré qu’une pratique de 5 min par jour, pendant 5 jours par semaine (pendant huit semaines) pour observer les effets décrits dans ce post. Prise de position personnelle. A titre personnel, ce que je trouve remarquable dans la pleine conscience est qu’elle a le potentiel de changer l’humanité. Pourquoi ? Parce que la pratique régulière nous apprend avant tout la bienveillance, avec soi et avec les autres. Elle nous apprend à revenir vers notre humanité, avec ses faiblesses et ses forces. Dans un monde dominé par le débat sur l’avenir de l’humanité, la pleine conscience est une option, peut-être la seule, si des millions d’entre nous s’y mettent (comme l’écrit si bien John Kabatt-Zinn dans son ouvrage « L’eveil de la société : la révolution par la méditation »), qui a le potentiel d’infléchir la trajectoire des humains dans l’univers. Et vous, qu’en pensez-vous ? Ce post vous invite à découvrir cette pratique, en consultant les ressources ci-dessous. Si vous avez trouvé utile cet article, n’hésitez pas à le partager avec votre entourage. Références scientifiques à consulter : Voir la la Théorie Polyvagale de Stephen Porges. Méditer jour après jour (Christophe André) Introduction à la Méditation de Pleine Conscience (Christophe André). L’Eveil de la Société : la révolution par la méditation. John Kabat-Zinn, chez Les Arènes.

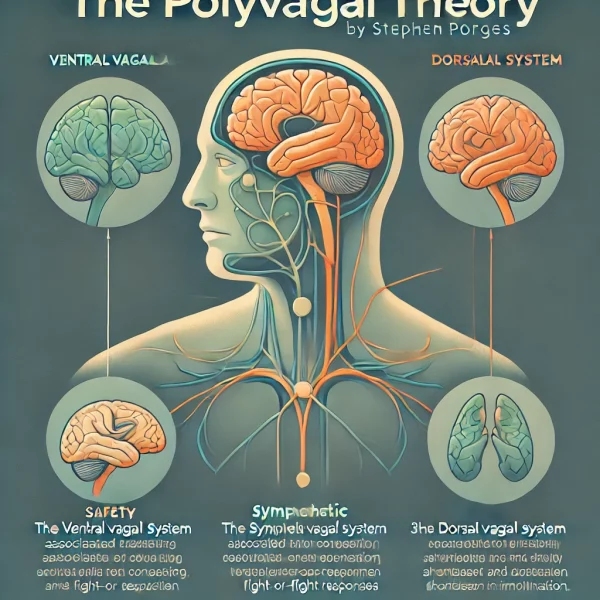

Polyvagal Theory

Qu’est-ce que la théorie polyvagale ? Le Dr Stephen Porges a développé la théorie polyvagale dans les années 1990, pour expliquer comment notre système nerveux autonome (SNA) contôle nos émotions, notre comportement social et nos réactions au stress. Cette théorie aide les personnes souffrant de traumatismes ou de stress important à retrouver une bonne santé mentale et des relations harmonieuses. Le système nerveux autonome présente trois modes (ou états) : Selon la théorie polyvagale, notre système nerveux fonctionne selon trois modes (états) principaux : Le mode vagal ventral : favorise la connexion sociale et le bien-être. Son nom indique qu’il est régulé par la branche ventrale du nerf vague (la plus évoluée), et favorise la relaxation, l’attachement, la communication sociale et la régulation émotionnelle. Ce mode correspond à un état de sécurité, où nous sommes calmes et connectés aux autres. Le mode sympathique : déclenche la réaction de « combat ou fuite » face au danger. Le mode sympathique est activé en cas de danger ou de menace, pour mobiliser l’énergie dont le corps a besoin pour agir, avec une accélération du cœur, une augmentation de la tension musculaire et une hypervigilance. Le mode sympathique est associé à la réaction de stress et à des émotions comme la colère ou la peur. Le mode vagual dorsal : provoque l’immobilisation et le repli, souvent en réponse à un traumatisme ou un stress intense. La branche dorsale du nerf vague (plus primitive) régule ce mode, qui se déclenche en cas de danger extrême, quand le combat ou la fuite ne sont plus possibles. Il peut mener à un état de figement, dissociation, fatigue intense, voire effondrement (shutdown). Le rôle du nerf vague Le nerf vague joue un rôle clé dans cette théorie. Il relie le cerveau et le corps, et influence less réactions physiques et émotionnelles aux événements de la vie. C’est pourquoi la compréhension du fonctionnement du nerf vague est précieuse pour la régulation des émotions et le renforcement de la résilience. L’impact du traumatisme sur le système nerveux Un traumatisme peut perturber le système nerveux autonome, entraînant : Une hyperactivation, où le système nerveux sympathique reste en alerte constante, ce qui provoque anxiété, irritabilité et troubles du sommeil. Un état de repli, où le système nerveux s’éteint partiellement, ce qui peut engendrer un sentiment d’engourdissement, de déconnexion et de détachement émotionnel. La théorie polyvagale et ses implications thérapeutiques Cette approche aide à mieux gérer les émotions face aux situations difficiles, sans chercher à fuir ou à se couper de ses ressentis. Les méthodes utilisées incluent : Un environnement sécurisant et bienveillant. Des techniques de méditation de pleine conscience et d’ancrage. Des pratiques corporelles comme le yoga ou le Tai Chi pour libérer les tensions. Des exercices de respiration et d’auto-compassion. Le développement de relations sociales saines. Grâce à ces outils, les thérapeutes peuvent aider leurs patients à mieux réguler leurs émotions et à retrouver un sentiment de sécurité et d’équilibre. En résumé : La théorie polygale permet de comprendre les réactions au stress, les traumatismes et les troubles émotionnels. Elle est largement utilisée en psychologie, en médecine, et dans les pratiques de bien-être (yoga, méditation, thérapies corporelles). Cette théorie met en avant l’importance de la régulation vagale, via la respiration, le contact social, et des pratiques apaisantes. Cette approche s’intègre bien avec les prises en charge basées sur la mindfulness, la respiration et le toucher thérapeutique. Pour en savoir plus, voir cette vidéo.

La mémoire de travail

TDAH, MÉMOIRE DE TRAVAIL ET DÉPRESSION Les personnes ayant un TDAH (Trouble du Déficit Attention avec ou sans Hyperactivité), à cause de leurs déficits attentionnels, ont-elles davantage tendance à être pessimistes et à développer une dépression ? Une étude fascinante menée par Tracy Packiam Alloway et John C. Horton, publiée dans le Applied Cognitive Psychology, explore le lien entre notre capacité en mémoire de travail (qui est intimement liée à notre capacité à nous concentrer) et notre manière de réguler nos émotions et à être plus ou moins pessimiste. La mémoire de travail joue un rôle clé dans notre capacité à faire face aux expériences négatives, et de plus en plus d’études confirment son implication dans la régulation des émotions. En effet, nous savons que les personnes atteintes de dépression clinique ont du mal à supprimer les informations négatives, même quand elles ne sont pertinentes. À l’inverse, les personnes qui possèdent une mémoire de travail élevée parviennent à ignorer ces émotions négatives. Cette découverte permet de mieux comprendre les difficultés rencontrées par les personnes atteintes de TDAH. En effet, on sait que ce trouble est souvent associé à la dépression, laquelle peut engendrer une irritabilité accrue. Or, cette étude suggère qu’en développant une mémoire de travail plus performante, il serait possible d’adopter une vision plus optimiste de l’avenir. La mémoire de travail ne se limite pas à retenir un numéro de téléphone, à retrouver le mot juste dans une phrase ou à suivre une série d’instructions. Une mémoire de travail développée semble également jouer un rôle dans la diminution des symptômes dépressifs et l’augmentation du bien-être général. La bonne nouvelle est que la mémoire de travail s’entraine ! En effet, la neuroplasticité du cerveau permet de « muscler » la mémoire de travail, grâce à un entraînement adapté et régulier. Améliorer sa mémoire de travail avec Play Attention Play Attention propose une solution efficace pour renforcer la mémoire de travail. Celle-ci fait partie intégrante des fonctions exécutives, essentielles à la gestion de l’attention, du contrôle des impulsions et du traitement des informations. À chaque séance, Play Attention vous aide à développer des compétences cognitives clés, comme la concentration, la mémoire à court terme, la gestion des distractions et le contrôle des impulsions. En améliorant ces capacités, vous optimisez naturellement votre mémoire de travail. Play Attention met par ailleurs à disposition une application dédiée, conçue pour entraîner cet aspect fondamental du cerveau. Ce jeu de mémoire, à la fois ludique et stimulant, vous invite à retenir l’emplacement de récompenses et d’obstacles sur une carte, tout en maintenant votre concentration. Une fois ces éléments dissimulés, vous devez vous en souvenir et naviguer à travers la carte en fonction de ces repères. Si vous souhaitez renforcer vos fonctions exécutives et votre mémoire de travail, contactez-nous au 07-81-43-47-06 ou cliquez ici pour prendre rendez-vous. Nous vous aiderons à élaborer un programme d’entraînement personnalisé, adapté à vos besoins spécifiques. Référence : TRACY PACKIAM ALLOWAY and JOHN C. HORTON (2016). Does Working Memory Mediate the Link Between Dispositional Optimism and Depressive Symptoms? Applied Cognitive Psychology, Appl. Cognit. Psychol. 30: 1068–1072 (2016).

Crise de panique et troubles anxieux

Une crise de panique anxieuse, également connue sous le nom d’attaque de panique, est une manifestation soudaine et intense d’anxiété ou de peur extrême qui peut survenir sans avertissement. Les symptômes d’une crise de panique peuvent inclure des palpitations cardiaques, une respiration rapide et superficielle, des tremblements, des sueurs, des nausées, des étourdissements, des engourdissements ou des picotements dans les mains ou les pieds, et une sensation de mort imminente ou de folie. Les crises de panique peuvent être déclenchées par des situations ou des objets spécifiques, mais elles peuvent également survenir sans raison apparente. Les personnes souffrant de troubles anxieux tels que le trouble panique, le trouble anxieux généralisé ou le trouble obsessionnel-compulsif sont plus susceptibles de faire des crises de panique. Si vous souffrez d’une crise de panique anxieuse, il est important de vous rappeler que vous n’êtes pas seul et que des traitements sont disponibles pour vous aider à gérer vos symptômes. Parlez-en à votre médecin ou à un professionnel de la santé mentale pour obtenir de l’aide et des conseils adaptés à votre situation. Autres liens utiles. Une explication possible du trouble panique.

Thérapie Cognitive et Comportementale – TCC

La thérapie comportementale et cognitive (TCC) est une forme de thérapie psychologique qui se concentre sur la modification des pensées, des émotions et des comportements qui peuvent causer des problèmes émotionnels et comportementaux. La TCC est basée sur l’idée que les pensées, les émotions et les comportements sont interconnectés et qu’en modifiant un de ces éléments, on peut modifier les autres. Par exemple, une personne qui souffre d’anxiété sociale peut avoir des pensées négatives sur elle-même (par exemple, « Je suis incompétent » ou « Les autres me jugent ») qui conduisent à des émotions d’anxiété et à des comportements d’évitement social. En travaillant avec un thérapeute TCC, cette personne peut apprendre à identifier et à modifier ces pensées négatives, ce qui peut conduire à une réduction de l’anxiété et à une augmentation de l’engagement social. La TCC utilise souvent des techniques telles que l’exposition (où la personne est exposée graduellement à des situations qui provoquent de l’anxiété ou de la peur), la désensibilisation systématique (où la personne apprend à se détendre en réponse à des situations qui provoquent de l’anxiété ou de la peur) et la restructuration cognitive (où la personne apprend à identifier et à modifier les pensées négatives). La TCC est souvent utilisée pour traiter des problèmes tels que l’anxiété, la dépression, les troubles obsessionnels compulsifs (TOC), les troubles alimentaires, les phobies, le trouble de stress post-traumatique (TSPT) et le trouble bipolaire. Elle est généralement considérée comme une forme de thérapie brève, qui peut produire des résultats positifs en quelques semaines ou mois. Pour en savoir plus.

Troubles DYS

Les troubles DYS sont une catégorie des troubles spécifiques des apprentissages (TSA). Ils comprennent la dyslexie, la dysgraphie, la dyscalculie, la dysorthographie. La dyslexie est un trouble de la lecture qui affecte la capacité d’une personne à décoder les mots et à comprendre le sens des phrases. Les personnes atteintes de dyslexie peuvent avoir des difficultés à lire à haute voix, à comprendre les instructions écrites et à écrire de manière cohérente. La dysgraphie est un trouble de l’écriture qui affecte la capacité d’une personne à écrire de manière lisible et fluide. Les personnes atteintes de dysgraphie peuvent avoir des difficultés à former des lettres et à les aligner correctement, ainsi qu’à écrire des phrases cohérentes. La dyscalculie est un trouble des mathématiques qui affecte la capacité d’une personne à comprendre les nombres et les opérations mathématiques. Les personnes atteintes de dyscalculie peuvent avoir des difficultés à compter, à résoudre des problèmes mathématiques et à comprendre les concepts mathématiques. Les causes exactes des troubles DYS ne sont pas entièrement comprises, mais elles sont probablement le résultat d’une combinaison de facteurs génétiques, environnementaux et neurologiques. Les traitements pour les troubles DYS peuvent inclure des interventions éducatives spécialisées, des thérapies comportementales, des médicaments et d’autres interventions en fonction des besoins individuels de chaque personne. La dysorthographie affecte la capacité d’une personne à orthographier correctement les mots. Elle peut être observée chez les enfants et les adultes et peut coexister avec d’autres troubles de l’apprentissage tels que la dyslexie. Les personnes atteintes de dysorthographie peuvent éprouver des difficultés à écrire les mots correctement, à les épeler correctement, à utiliser les règles grammaticales et à écrire des phrases cohérentes. Les erreurs d’orthographe peuvent être fréquentes et persistantes, malgré les efforts pour améliorer les compétences en orthographe.

Troubles des apprentissages

Les troubles des apprentissages, également appelés troubles spécifiques des apprentissages (TSA), sont des troubles qui affectent la capacité d’un individu (généralement les enfants d’âge scolaire) à acquérir des compétences spécifiques telles que la lecture, l’écriture, la mathématique et la compréhension verbale. Ces troubles sont dits « spécifiques » car ils ont tendance à affecter les capacités à apprendre chez des individus par ailleurs par ailleurs. Les types de troubles d’apprentissage les plus courants sont la dyslexie (difficulté à lire), la dyscalculie (difficulté avec les mathématiques), la dysgraphie (difficulté à écrire) et le trouble du traitement auditif (difficulté à comprendre les informations verbales). D’autres troubles d’apprentissage peuvent inclure le trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH), le trouble de la coordination motrice et le trouble du langage expressif. Les causes exactes des TSA ne sont pas entièrement comprises, mais elles sont probablement le résultat d’une combinaison de facteurs génétiques, environnementaux et neurologiques. Les prises en charge de ces troubles peuvent inclure des interventions éducatives spécialisées, des thérapies comportementales, des médicaments et d’autres interventions en fonction des besoins individuels de chaque personne.

Les différents types de mémoire

Les différents types de mémoire La capacité est la capacité qu’a notre cerveau de stocker des informations, et de les retrouver. En d’autres termes, la mémoire est la capacité à former des souvenirs et à les retrouver lorsqu’on en a besoin. Il existe plusieurs types de mémoires, selon qu’on considère la nature de l’information stockée, ou la durée de son stockage ou les processus de stockage et de récupération mis en jeu. Les principaux types de mémoire sont : La mémoire sensorielle : il s’agit de la mémoire qui stocke brièvement les informations sensorielles (visuelles, auditives, olfactives, gustatives et tactiles) pendant quelques secondes maximum. Cette mémoire permet de traiter les informations sensorielles avant de décider de leur pertinence et de les transférer dans la mémoire à court terme. La mémoire à court terme : également appelée mémoire de travail, cette mémoire stocke les informations pour une période allant de quelques secondes à une minute. La mémoire à court terme est limitée en termes de capacité et peut être améliorée par des techniques de répétition ou d’association. La mémoire à long terme : cette mémoire stocke des informations de manière permanente, pour des périodes allant de quelques minutes à une vie entière. La mémoire à long terme est divisée en plusieurs sous-types, notamment : La mémoire épisodique : qui stocke les souvenirs d’événements passés, des expériences personnelles et des connaissances contextuelles. Je me souviens du mariage de mon meilleur ami. La mémoire sémantique : qui stocke des connaissances générales, des concepts et des faits. La terre est ronde. La mémoire procédurale : qui stocke des compétences motrices et des habiletés procédurales, comme faire du vélo. La mémoire implicite : également appelée mémoire non déclarative, elle stocke les souvenirs et les connaissances qui ont été acquises inconsciemment, tels que les réflexes, les habitudes et les compétences motrices. La mémoire explicite : également appelée mémoire déclarative, elle stocke les souvenirs et les connaissances qui ont été acquis de manière consciente et délibérée, tels que les faits et les événements personnels. Ces différents types de mémoire interagissent entre eux et travaillent ensemble pour permettre la récupération des informations et la prise de décisions.

Les troubles de la mémoire

Les troubles de la mémoire Comme il existe plusieurs de mémoire, il existe aussi plusieurs types de troubles de la mémoire, qui peuvent être causés par divers facteurs tels que des lésions cérébrales, des maladies neurodégénératives, des troubles psychiatriques, des troubles du sommeil ou autres déficits nutritionnels. Voici quelques exemples de troubles de la mémoire : La perte de mémoire à court terme : cette forme de trouble de la mémoire se caractérise par une incapacité à se souvenir de nouvelles informations pendant une période de temps limitée. Les personnes atteintes de ce trouble peuvent avoir du mal à se rappeler les événements récents ou les noms des gens qu’elles ont récemment rencontrés. L’amnésie : il s’agit d’une perte de mémoire à long terme, généralement due à une lésion cérébrale ou à une maladie. Les personnes atteintes d’amnésie peuvent avoir des difficultés à se souvenir de leur passé ou de leurs souvenirs personnels importants. La démence : la démence est une maladie progressive qui affecte la mémoire, la cognition et le comportement. Les personnes atteintes de démence peuvent avoir des difficultés à se souvenir de leurs expériences passées et à effectuer des tâches quotidiennes simples. La maladie d’Alzheimer : la maladie d’Alzheimer est une forme de démence qui se caractérise par une détérioration progressive des fonctions cognitives, notamment la mémoire, le langage, la pensée abstraite et la résolution de problèmes. Si vous rencontrez des problèmes de mémoire, il est important de consulter. Un diagnostic précoce peut permettre de traiter ou de ralentir la progression de certaines maladies de la mémoire.

Troubles anxieux

Quelle est la différence entre stress et anxiété ? Le stress et l’anxiété sont deux concepts différents, bien qu’ils soient souvent liés. Le stress est une réponse normale de l’organisme à une situation perçue comme difficile, exigeante ou menaçante. Cette réponse se manifeste par des symptômes physiologiques tels que l’accélération du rythme cardiaque, la sudation ou l’augmentation de la tension artérielle. Le stress peut être aigu, c’est-à-dire de courte durée, ou chronique, lorsqu’il persiste sur une longue période. L’anxiété, quant à elle, est une émotion qui se caractérise par des sentiments de peur, d’inquiétude ou d’appréhension face à des situations potentiellement menaçantes ou stressantes. L’anxiété peut être considérée comme une réponse émotionnelle au stress, mais elle peut également survenir sans qu’il y ait de stress évident. Ainsi, bien que le stress et l’anxiété soient liés et que le stress puisse déclencher de l’anxiété, ils ne sont pas la même chose. Le stress est une réponse physiologique à une situation difficile, tandis que l’anxiété est une réponse émotionnelle à une situation stressante ou perçue comme menaçante. Qu’est-ce que l’anxiété ? L’anxiété est une réponse émotionnelle normale face à des situations perçues comme menaçantes ou stressantes. Elle se manifeste par des sentiments d’inquiétude, de nervosité, de peur ou d’appréhension. L’anxiété peut être considérée comme un système d’alerte interne qui nous prépare à faire face à des dangers ou à des situations difficiles. Qu’est-ce qu’un trouble anxieux ? Lorsque l’anxiété est excessive ou persistante et qu’elle interfère avec la vie quotidienne, elle devient un trouble anxieux. Les troubles anxieux comprennent entre autres le trouble anxieux généralisé, les phobies, le trouble obsessionnel-compulsif et le trouble panique. Ces troubles peuvent être traités par des thérapies, des médicaments ou une combinaison des deux.